В последнее время даже в серьезных изданиях можно встретить рассуждения о Ведической Руси, о происхождении санскрита и других индоевропейских языков из русского языка. Откуда берут начало эти идеи? Почему именно сейчас, в XXI веке, когда научная индоевропеистика имеет уже более чем 200-летнюю историю и накопила огромное количество фактического материала, доказала огромное количество теорий, эти идеи стали такими востребованными? Почему даже некоторые учебники для вузов всерьез рассматривают «Велесову книгу» как достоверный источник по изучению истории и мифологии славян, хотя лингвисты убедительно доказали факт подделки и позднее происхождение этого текста?

Все это, а также дискуссия, развернувшаяся в комментариях к моему посту «Гиперборея, арии, славяне, мистики и даосы: наука и вымысел» побудили меня написать ряд небольших статей, рассказывающих об индоеропейских языках, методах современной индоевропеистики, об арийцах и их связи с индоевропейцами. Я не претендую на полное изложение истины — этим вопросам посвящены огромные исследования, монографии большого числа ученых. Было бы наивным думать, что в рамках блога можно расставить все точки над i. Однако, в свое оправдание скажу, что по роду своей профессиональной деятельности и научных интересов, мне приходится соприкасаться с вопросами взаимодействия языков и культур на евразийском континенте, а также с индийской философией и санскритом. Поэтому постараюсь в доступной форме изложить результаты современных исследований в этой области.

* * *

Сегодня я хотела бы вкратце рассказать о санскрите и его изучении европейскими учеными.

Санскрит: языки и письменность

Санскрит относится индоарийской группе индоиранской ветви индоевропейской семьи языков и является древнеиндийским литературным языком. Слово «санскрит» означает «обработанный», «совершенный». Как и многие другие языки, он считался божественного происхождения и был языком ритуала, священнодействия. Санскрит относится к синтетическим языкам (грамматические значения выражаются формами самих слов, отсюда — сложность и большое разнообразие грамматических форм). В своем развитии он прошел ряд этапов.

Во II – начале I тыс. до н.э. на территорию Индостана с северо-запада начали проникать индоевропейские племена ариев. Они говорили на нескольких близкородственных диалектах. Западные диалекты легли в основу ведийского языка. Скорее всего, его сложение произошло в XV-X вв. до н.э. На нем были записаны четыре веды (букв. «знание») – самхиты (сборники): Ригведа («Веда гимнов»), Самаведа («Веда жертвенных заклинаний»), Яджурведа («Веда песен») и Атхарваведа («Веда атхарванов», заклинания и заговоры). К ведам примыкает корпус текстов: брахманы (жреческие книги), араньяки (книги лесных отшельников) и упанишады (религиозно-философские сочинения). Все они относятся к классу «шрути» — «услышанное». Считается, что веды имеют божественное происхождение и были записаны мудрецом (риши) Вьясой. В Древней Индии изучать «шрути» могли только «дваждырожденные» — представители трех высших варн (брахманы – жрецы, кшатрии – воины и вайшьи – земледельцы и ремесленники); шудры (слуги) же под страхом смерти не допускались к ведам (подробнее о системе варн можно прочитать в посте «Варна-ашрама-дхарма: четыре сословия и четыре стадии жизни в древнеиндийском обществе»).

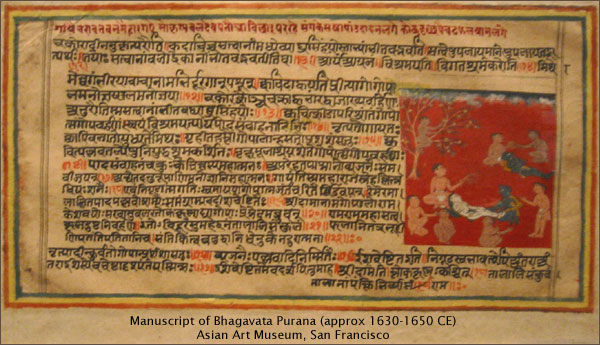

Восточные диалекты легли в основу собственно санскрита. С середины I тыс. до н.э. по III-IV вв. н.э. шло формирование эпического санскрита, на котором был записан огромный корпус литературы, прежде всего эпосы Махабхарата («Великая битва потомков Бхараты») и Рамаяна («Странствия Рамы») — итихасы. Также на эпическом санскрите записаны пураны (от слова «древний», «старый») – собрание мифов и легенд, тантры («правило», «свод») — тексты религиозного и магического содержания и др. Все они относятся к классу «смрити» — «запомненное», дополняющие шрути. В отличие от последних, к изучению «смрити» допускались и представители низших варн.

В IV-VII вв. формируется классический санскрит, на котором была создана художественная и научная литература, записаны сочинения шести даршан – ортодоксальных школ индийской философии.

Начиная с III в. до н.э. идет сложение пракритов («обычный язык»), основанных на разговорном языке и давших начало многим современным языкам Индии: хинди, пенджаби, бенгали и др. Они также имеют индоарийское происхождение. Взаимодействие санскрита с пракритами и другими индийскими языками привело к санскритизации среднеиндийских языков и формированию гибридного санскрита, на котором, в частности, записаны буддийские и джайнские тексты.

Уже длительное время санскрит практически не развивается в качестве живого языка. Однако до сих пор он входит в систему индийского классического образования, на нем совершаются богослужения в индуистских храмах, издаются книги, пишутся трактаты. Как верно сказал индийский востоковед и общественный деятель Сунити Кумар Чаттерджи (1890-1977), современные языки Индии выросли «образно говоря, в атмосфере санскрита».

Среди ученых и исследователей до сих пор нет единого мнения относительно того, относится ли ведийский язык к санскриту. Так, знаменитый древнеиндийский мыслитель и лингвист Панини (прибл. V в. до н.э.), создавший полное системное описание санскрита, считал ведийский язык и классический санскрит разными языками, хотя и признавал их родство, происхождение второго из первого.

Санскритская письменность: от брахми до деванагари

Несмотря на свою долгую историю, единой системы письменности в санскрите так и не сложилось. Связано это с тем, что в Индии была сильна традиция устной передачи текста, заучивание наизусть, рецитация. При необходимости записи использовался местный алфавит. В.Г.Эрман отмечал, что вероятно, письменная традиция в Индии начинается около VIII в. до н.э., примерно за 500 лет до появления древнейших памятников письменности — наскальных эдиктов царя Ашоки, и писал далее:

«… история индийской литературы начинается еще на несколько веков раньше, и здесь необходимо отметить важную черту ее: она представляет собой редкий в истории мировой культуры пример литературы, достигшей столь высокого развития на раннем этапе фактически вне письменности».

Для сравнения: древнейшие памятники китайской письменности (иньские гадательные надписи) датируются XIV—XI вв. до н.э.

Старейшей системой письменности является слоговое письмо брахми. На нем, в частности, были высечены знаменитые эдикты царя Ашоки (III в. до н.э.). Относительно времени появления этого письма существуют несколько гипотез. Согласно одной из них, в памятниках III-II тыс. до н.э., обнаруженных при раскопках Хараппы и Мохенджо-Даро (на территории нынешнего Пакистана), ряд знаков можно трактовать как предшественники брахми. Согласно другой, брахми ближневосточного происхождения, на что указывает сходство большого количества знаков с арамейским алфавитом. На долгое время эта система письменности была забыта и дешифрована в конце XVIII века.

В Северной Индии, а также в южной части Средней Азии с III в. до н.э. по IV в. н.э. использовалось полуалфавитное, полуслоговое письмо кхароштхи, также имеющее некоторое сходство с арамейским алфавитом. Писалось справа налево. В средние века оно, как и брахми, было забыто и дешифровано только в XIX веке.

Из брахми произошло письмо гупта, распространенное в IV-VIII вв. Свое название оно получило по могущественной империи Гуптов (320-550), времени экономического и культурного расцвета Индии. С VIII века из гупты выделяется западный вариант — письмо шарада. Тибетский алфавит создан на основе гупты.

К XII веку гупта и брахми трансформировались в письмо деванагари («божественное городское [письмо]»), использующееся до сих пор. Одновременно существовали и другие виды письменности.

Санскрит: древнейший язык или один из индоевропейских языков?

Основателем научной индологии считается англичанин сэр Уильям Джонс (1746-1794). В 1783 году он прибыл в Калькутту на должность судьи. В 1784 году стал председателем основанного по его инициативе Бенгальского азиатского общества (Asiatic Society of Bengal), в задачи которого входило изучение индийской культуры и знакомство с нею европейцев. 2 февраля 1786 года в третьей юбилейной лекции он записал:

«Независимо от того, насколько древен санскрит, он обладает удивительной структурой. Он более совершенен, чем греческий язык, более богат, чем латинский, и более изыскан, чем каждый из них, и в то же время он носит столь близкое сходство с этими двумя языками, как в корнях глаголов, так и в грамматических формах, что оно вряд ли может быть случайностью; это сходство так велико, что ни один филолог, который занялся бы исследованием этих языков, не смог бы не поверить тому, что они произошли из общего источника, которого уже не существует».

Однако Джонс не был первым, кто указал на близость санскрита и европейских языков. Еще в XVI столетии флорентийский купец Филиппо Сасетти писал о сходстве санскрита с итальянским языком.

С начала XIX века началось систематическое изучение санскрита. Это послужило толчком к становлению научной индоевропеистики и утверждению основ компаративистики – сравнительного изучения языков и культур. Складывается научная концепция генеалогического единства индоевропейских языков. В то время санскрит признавался эталоном, языком, наиболее близким к праиндоевропейскому языку. Немецкий писатель, поэт, философ, лингвист Фридрих Шлегель (1772-1829) говорил о нем:

«Индийский древнее родственных ему языков и был их общим предком».

К концу XIX века был накоплен большой фактический материал, поколебавший мнение об архаичности санскрита. В начале ХХ столетия были открыты письменные памятники на хеттском языке, датированные XVIII в. до н.э. Удалось также обнаружить и другие, относящиеся к индоевропейским, раннее неизвестные древние языки, например, тохарские. Было доказано, что хеттский язык более близок к праиндоевропейскому, нежели санскрит.

В последнее столетие были достигнуты огромные результаты в сравнительном языкознании. Было изучено и переведено на европейские языки большое число текстов, написанных на санскрите, реконструировованы и датированы праязыки, выдвинута гипотеза о ностратической макросемье, объединяющей индоевропейские, уральские, алтайские и др. языки. Благодаря междисциплинарным исследованиям, открытиям в археологии, истории, философии, генетике удалось установить места предполагаемой прародины индоевропейцев и наиболее вероятные пути миграций арийцев.

Однако до сих пор актуальными остаются слова филолога, индолога Фридриха Максимилиана Мюллера (1823-1900):

«Если бы меня спросили, что я считаю наиболее крупным открытием XIX века в изучении древней истории человечества, я бы привел простое этимологическое соответствие – санскритское Dyaus Pitar = греческое Zeus Pater = латинское Jupiter».

Использованная литература:

Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. М., 1983.

Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985.

Бэшем А.Л. Чудо, которым была Индия. М., 2000.

Кочергина В.А. Учебник санскрита. М., 1994.

Рудой В.И., Островская Е.П. Санскрит в индийской культуре // Санскрит. СПб.,1999.

Шохин В.К. Веды // Индийская философия. Энциклопедия. М., 2009.

Эрман В.Г. Очерк истории ведийской литературы. М., 1980.

Фотографии — из Википедии.

PS. В Индии именно устный язык (звук), служит своеобразным стержнем, поскольку единой системы письменности не существовало, в то время как в Китае и вообще в дальневосточном регионе — иероглифическая письменность (образ), для которой не имеет значения конкретное звучание слов. Возможно, это повлияло на представление о пространстве и времени в этих регионах и предопределило особенности философии.

© Сайт "Дорогами Срединного Пути", 2009-2023. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.