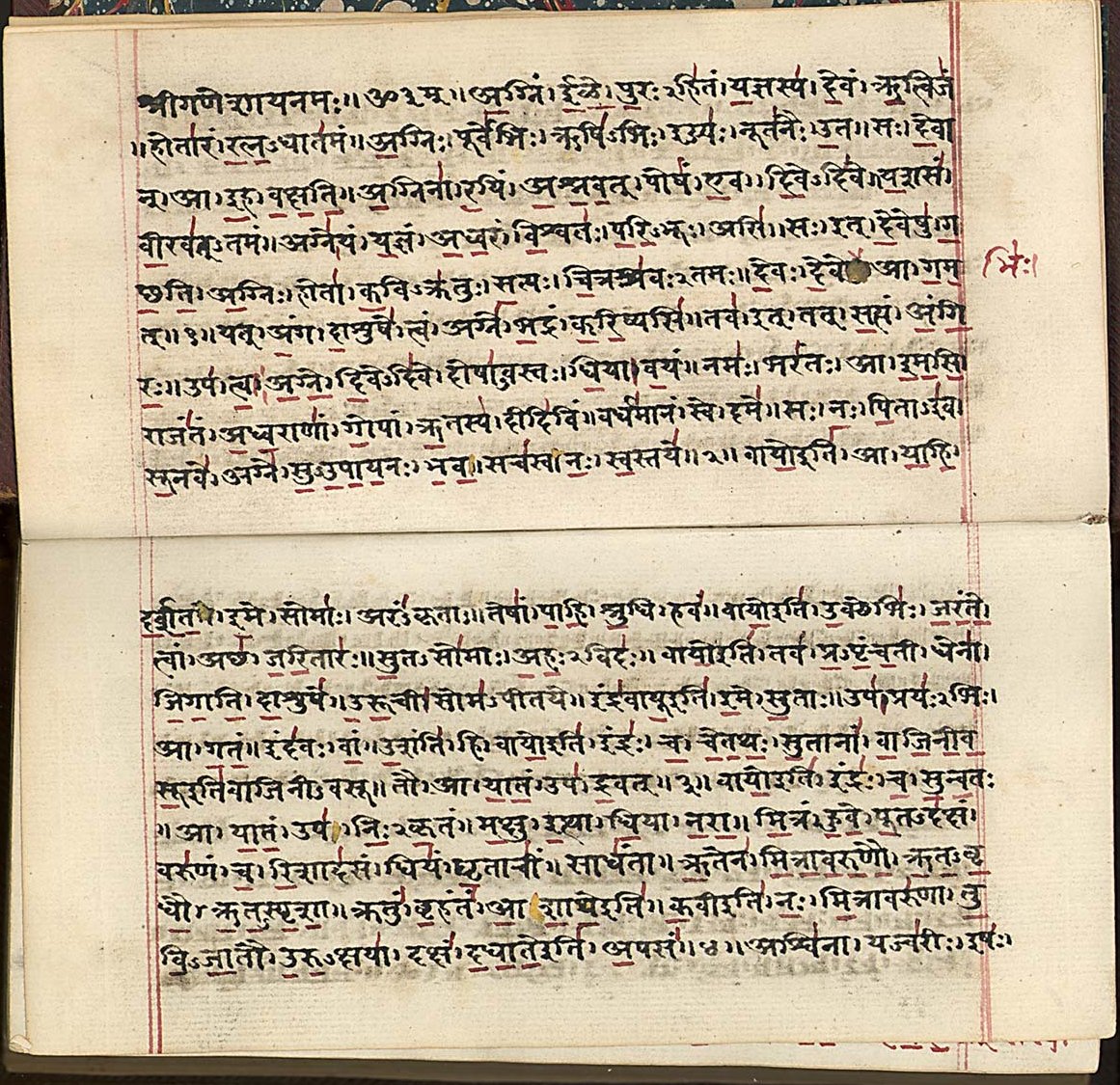

Продолжая нашу тему об индоевропейцах и индоариях, сегодня мы поговорим о Ведах – древнейших священных текстах Индии.

Веды и другие тексты, входящие в Ведийский корпус

В узком смысле под Ведами понимают четыре сборника-самхиты: Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа, представляющие собой священные гимны, жреческие и магические формулы (мантры). В широком смысле Веды также включают в себя примыкающие к самхитам экзегетические тексты (истолкования) – брахманы (истолкования обрядов), араньяки (книги лесных отшельников) и упанишады (эзотерические сочинения, выражающие суть Вед, осмысляющие «сокровенное знание»). Кроме того, в ведийский корпус включаются сутры (букв. «нить»; краткие руководства) по следующим дисциплинам, именуемым веданга: фонетика, грамматика, этимология, просодия, ритуаловедение и астрономия.

Итак, в самхиты входят четыре сборника:

— Ригведа,

— Самаведа,

— Яджурведа,

— Атхарваведа.

Ригведа представляет собой самое древнее собрание гимнов. Согласно традиции, всего было пять редакций Ригведы, но до настоящего времени дошла лишь одна. Она содержит 1017 основных и 11 дополнительных гимнов (всего 1028) и разделена на 10 мандал (кругов, циклов). Самые древние из них – мандалы II-VIII. В Ригведе прославляются индоарийские боги, важнейшим из которых является Агни (Священный Огонь), а также Индра (царь-громовержец), Сома (священный опьяняющий напиток, амброзия), Митра и Варуна (отвечающие за мировой порядок), Сурья, Савитар, Пушан (солярные божества) и др.

В Ригведе содержится множество параллелей с более поздней иранской Авестой, находятся соответствия с балтийской и славянской мифологией. Представление о слове (вач) как высшей творческой силе напоминает греческую, германскую, кельтскую религиозную поэзию. Все это позволяет реконструировать общие праиндоевропейские сюжеты.

Самаведа – «веда напевов», содержит гимны Ригведы, снабженные пояснениями, всего 1549 мантр, из которых 78 являются неригведийского происхождения. Самаведа существует в двух, не содержащих существенных различий редакциях.

Яджурведа – «веда мантических формул для жертвоприношения», существует в двух версиях:

— «Черная Яджурведа», в четырех редакциях, содержит также истолкование обряда;

— «Белая Яджурведа», в двух редакциях, только мантические формулы.

В Яджурведе одним из центральных божеств становится Праджапати, «владыка созданий», трансформировавшийся со временем в создателя мира Брахму.

Атхарваведа – «веда атхарвана», также называется «Брахмаведа». Она содержит гимны, заговоры черной и белой магии. Дошла в двух, значительно различающихся редакциях. Хотя она довольно древняя, тем не менее сложилась позднее трех предшествующих вед, о чем свидетельствует обозначение вед как «трайи» — «тройственного знания».

Все эти тексты относятся к классу «шрути» — «услышанное». По преданию, это вечно существующее сакральное знание, которое было открыто мудрецам-риши. Шрути играет в Индии примерно ту же роль, что и Священное писание в христианстве. Считалось, что эти тексты могут изучать только представители трех высших варн (жрецы-брахманы, воины-кшатрии, земледельцы и ремесленники-вайшьи). Представителям же четвертой варны, слугам-шудрам, под страхом смерти запрещалось изучать Веды.

Веды записаны на т.н. ведийском языке, который знаменитый древнеиндийский лингвист Панини, живший в V в. до н.э., не относил к собственно санскриту, хотя и считал родственным (подробнее о санскрите можно почесть в статье «Санскрит: язык, письменность, история изучения»).

Этимология слова «веды»

Санскритское слово véda означает «священное знание». Оно является производным от глагола vid-, который, в свою очередь, происходит от праиндоевропейского корня u̯eid- — «ведать», «видеть» или «знать». Существительное véda связано с праиндоевропейским корнем *u̯eidos. Слова, производные от него, можно найти во многих индоевропейских языках:

— греч. (ϝ)εἶδος (аспект, форма), ἰδέα (идея);

— рус. ведать, разведать, отведать, заведовать и т.п.;

— англ. wit (ум, остроумие), witness (свидетель), wisdom (мудрость), vision (видение, зрение);

— нем. wissen (знать, знание);

— норв. viten (знание);

— шведск. veta (знать);

— польск. wiedza (знание);

— белорус. веды (знания);

— лат. video (я вижу);

— чешск. vím (я знаю) или vidím (я вижу);

— голландск. weten (знать).

В самхитах слово «веды» встречается весьма редко. Так, в Ригведе оно встречается лишь один раз, в гимне VIII.19.5:

«… смертный, который дровами, который возлиянием, который священным знанием почтил Агни».

В Самаведе слово «веды» не употребляется вовсе. В двух редакциях Яджурведы встречается один-два раза. И лишь в Атхарваведе, имеющей более позднее происхождение и сложившейся на территории Индии – 10 раз, в значении «священный текст». В ведийском корпусе (брахманической литературе) слово «веды» встречается уже довольно часто. Ряд исследователей полагают, что оно связано с мантической формулой «кто так знает», означающей ментальное действие при совершении ритуала. «Веды» — это целостное, недискурсивное, нерациональное, священное знание.

Датировка Ригведы и ведийской литературы

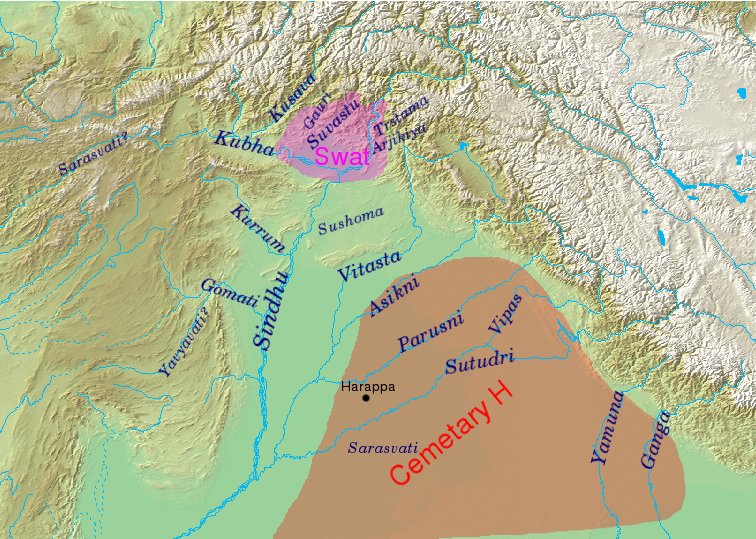

В науке до сих пор одним из сложнейших вопросов остается датировка гимнов Ригведы (и связанный с ним вопрос о прародине индоариев и индоеропейцев в целом). Дело в том, что гимны долгое время существовали в изустной традиции и первые записи относятся лишь к V-III вв. до н.э. Ряд особенностей текста позволяют считать, что сложение отдельных гимнов происходило в XV-X вв. до н.э., еще до прихода ариев в Индию. Так, описывается кочевая культура, которая использовала колесницы с запряженными в них лошадьми, бронзовое оружие. Как показывают лингвистические исследования, в середине II тыс. до н.э. ариийские племена находились в Малой и Передней Азии, о чем свидетельствуют слова арийского происхождения на клинописных надписях из Эль-Амарны, Боказкля, Миттани, Нузи, Алалаха и др. В записях, датируемых XV-XIV вв. до н.э. встречается арийская коневодческая терминология, имена царей и знати, числительные, имена божеств. Эти открытия позволили выдвинуть гипотезу о «митаннийских ариях», родственных индоариям. Ряд ученых полагают, что индоиранцы также связаны с Андроновской культурой, представляющей собой конгломерат родственных культур бронзового века на Южном Урале, в Западной Сибири и западной части Средней Азии (II тыс. до н.э.).

Некоторые имена божеств, встречающиеся в Ригведе, существуют и в других индоевропейских религиях:

— Дьяус-Питар похож на древнегреческого Зевса, латинского Юпитера (от deus-pater) и германского Тюра (Tyr);

— Митра (Mitra) – на персидского Митру (Mithra);

— Ушас – на греческую Эос и латинскую Аврору;

— Варуна – на древнегреческого Урана и хеттского Аруну.

— Агни по звучанию и смыслу напоминает латинское «ignis» и русское «огонь».

Вероятно, что собрание гимнов Ригведы как единого целого произошло уже на территории современных Индии и Пакистана, в Пенджабе (или Уттар-Прадеше), бассейне Инда и его притоков. Об этом свидетельствует описание рек, которые текут с севера на юг, относительно далеких, но все же достижимых гор: священную сому, произрастающую в горах, покупали у заезжих торговцев. Однако в отличие от поздних Вед в ней нет упоминания о тиграх и рисе. Также в Ригведе можно найти довольно много фактов, свидетельствующих о смешении арийской и местной культур – имена царей, слова, заимствованные из дравидийской и аустроазиатской лексики.

Спорный момент – река Сарасвати, которая неоднократно упоминается в Ригведе. Дело в том, что историческая Сарасвати начала пересыхать еще в IV тыс. до н.э. и окончательно исчезла к середине II тыс. до н.э., до арийского вторжения в Индию (что подтверждено большим количеством источников как на самом Индостане, так и за его пределами). Она описывается как полноводная река, стекающая с гор и впадающая в Индийский океан. Вполне возможно, что под ней подразумевалась другая река — сезонная, питаемая муссоными дождями Гхаггар-Хакра. Кроме того, у иранцев существовала река Харахваити (звук «с» переходит в «х»). Известно также, что индоарии принесли с собой ряд гидронимов. Кроме того, вдоль пересохшего русла Сарасвати обнаружено более 414 археологических памятников, больше, чем вдоль Инда, которые датируются IV-III тыс. до н.э. Вполне возможно, что индоарии могли познакомиться с древними преданиями о той реке.

Что касается описания полярных явлений – высоко стоящей Полярной звезды, северного сияния и др., что послужило обоснованием «арктической теории» Бала Гангадхара Тилака (1856-1920), то подобные сюжеты встречаются и у других, неиндоевропейских народов Евразии и, таким образом, можно «полярный цикл» объяснить заимствованием. Кроме того, теория Тилака опровергается рядом лингвистических и археологических исследований.

Более поздние слои памятника свидетельствуют о продвижении ариев на восток – в междуречье Ганги и Джамны.

Вероятнее всего, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа, а также примыкающие к ним брахманы, араньяки и старшие упанишады сложились до середины I тыс. до н.э. Остальные упанишады появились позднее, вплоть до нового времени.

* * *

Подытоживая вышесказанное, можно с уверенностью говорить, что ведийский корпус сложился уже на территории Индии, однако самые древние гимны Ригведы появились ранее, во время миграции индоариев на восток, но никак не связаны с северными районами Евразии. К сожалению, современные приверженцы идеи «славянских вед» мало представляют себе, что же из себя на самом деле представляют Веды, как и когда они складывались. Я надеюсь, что в этой небольшой статье, которая конечно же не претендует на полноту изложения материала, мне удалось показать, что же такое Веды и ведийская литература на самом деле.

Литература:

Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. М., 1983.

Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985.

Индийская философия. Энциклопедия. М., 2009.

Фотографии и схемы — из Википедии.

© Сайт "Дорогами Срединного Пути", 2009-2023. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.