Город Новая Ладога стоит почти на берегу Ладожского озера. Приехав туда, мы не могли не сходить к самому большому озеру Европы. Мы — это несколько человек из Староладожской экспедиции. Оказалось, что путь туда довольно далек, и, главное, все побережье заболочено. Когда мы стали стали расспрашивать, как пройти на берег озера, местные толком не смогли нам объяснить. Так что оставалось любоваться величественным устьем Волхова да линией горизонта вдали. В то время интернета в телефонах еще не было.

В первый раз, когда мы приехали в Новую Ладогу, погода не обещала никаких сюрпризов. И только когда мы пересекли Новоладожский канал, стало понятно, что в небесной канцелярии творится что-то неладное: синева неба постепенно превращалась в что-то сине-фиолетово-темно-серое, наступила мертвая тишина.

Впрочем, нас это не смутило, и мы отправились дальше. Природа изменилась: настоящий Русский Север. Вспоминались былины, «Сказка о рыбаке и рыбке».

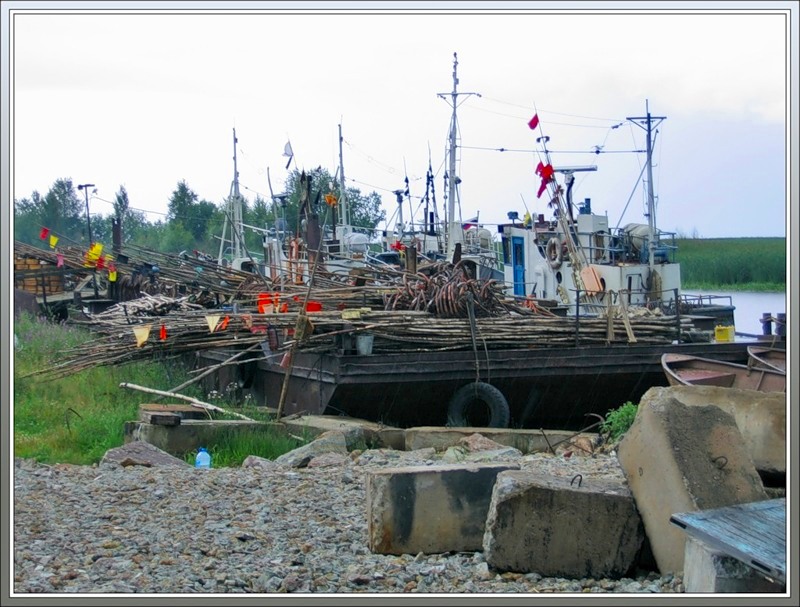

У берега были пришвартованы суда, некоторые стояли и прямо на земле. Вокруг разносился характерный запах рыбы, тины, корабельных красок. Чувствовалась близость большой воды. В отличие от северного, южный берег Ладожского озера (как и южный берег Онежского озера) — низкий, заболоченный. Здесь довольно часты бури. Именно поэтому в свое время здесь была создана система каналов, чтобы суда, идущие из Балтийского моря и Невы, могли обойти стороной непредсказуемые Ладожское и Онежское озера. Подробнее об этом вы можете прочитать в посте «Достопримечательности города Шлиссельбург». Это часть бывших Вышневолоцкой и Мариинской водной систем.

По теме:

- История Мариинской водной системы (Волго-Балтийский канал) и музей «Водные пути Севера» в Вытегре

- Как, когда и для чего была создана Вышневолоцкая водная система?

Тем временем, погода продолжала портиться. Что самое интересное, не было каких-то страшных туч, раскатов грома, шквала. Было очень тихо, дул лишь легкий ветерок. И это настораживало.

Но как только мы собрались уходить, как началось светопреставление! Шквалистый ветер, дождь стеной, молнии и раскаты грома. Мы спрятались под навес, чтобы переждать непогоду, но это помогало мало: брызги воды залетали прямо туда.

Нужно было возвращаться в город, чтобы успеть на автобус до Старой Ладоги. Путь был неблизкий, и несмотря на зонтики и плащи, мы вымокли до последней нитки. На автовокзале выпили горячий чай, потом залезли в теплый автобус. Уже у себя, переодевшись в сухое и согревшись коньячком, мы почувствовали себя людьми.

Тем не менее, в следующие выходные мы вновь отправились в Новую Ладогу — хотелось еще раз полюбоваться красотами Приладожья. Приветливо светило солнышко, дул легкий ветерок. И Ладога предстала перед нами совсем в другом облике. По Волхову ходили корабли, небольшие барашки в устье Волхова и на Ладоге только усиливали ощущение красоты.

Помните, фразу «у самого синего моря»? Картины Васнецова, Билибина, Рериха? Былины, где воспевается синее-синее море? Теперь я знаю, где это. Это — Ладожское озеро. Такой глубокой синевы, такого привольного простора я больше не видела нигде. А учитывая, что именно здесь проходили древние торговые пути «из варяг в греки» и «из варяг в арабы», почему бы не предположить, что древнерусские песнопевцы имели ввиду именно эти места?

Так что если будете в этих местах, обязательно сходите к Ладожскому озеру, к устью Волхова. А еще интересно сравнить эти фотографии Ладожского озера с теми, которые в посте «Крепость Орешек (Шлиссельбург) — ключ к истории России». Там — гораздо большие просторы. Но Ладога — такая же синяя-синяя!

© Сайт "Дорогами Срединного Пути", 2009-2023. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.