Этим постом я открываю серию статей, посвященную нашему небольшому, но очень интенсивному 12-дневному путешествию по Вологодской области, Карелии, Ленинградской области и не только.

Идеология нашего путешествия

Путешествовать на машине можно по-разному: преодолевая тысячи километров, выхватывая только самые интересные и эффектные достопримечательности, или неторопливо, сидя на одном месте, «окучивая» окрестности. В этой сравнительно недолгой, но насыщенной поездке соединилось и то, и другое.

Идея этого автопутешествия родилась благодаря телепроектам «Дороги России», «Техногеника», «Города живые и мертвые» Андрея Леонтьева. Так сложилась концепция, были подсмотрены некоторые интересные места, куда бы мы вряд ли поехали (например, Вытегра). Поскольку дней у нас было не так много, пришлось отказаться от посещения некоторых интересных достопримечательностей. В то же время посетили другие места, куда давно стремились.

Мы проехали Московскую, Владимирскую, Ярославскую, Вологодскую области, Карелию, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую области. Наш путь лежал через Ярославль, Вологду, Вытегру, Пяльму, Повенец, Медвежьегорск, Кондопогу, Петрозаводск, Петербург, Кронштадт, Шлиссельбург, Выборг, Новгород, Вышний Волочек, Торжок, Тверь. Посетили такие красоты Карелии, как вулкан Гирвас и реку Суну, водопад Кивач, гору Сампо. Видели Волгу, Белое озеро, Мариинскую водную систему, Онежское озеро, Беломор-Балтийский канал, Онежское озеро, Свирь, Ладожское озеро, Ладожский канал, Неву, Финский залив Балтийского моря, Волхов, Вышневолоцкую водную систему и многие другие реки и озера. И это далеко не полный список.

В целом, поездка удалась на славу, несмотря на дождливую и весьма прохладную по большей части погоду. И во многих отношениях она стала «разведкой боем»: во многие места мы решили обязательно вернуться еще раз, чтобы рассмотреть их неторопливо и, возможно, уже не в формате автопутешествия.

Дорога из Москвы в Вологду

Итак, 3 июля 2017 года, понедельник. В 8.10 утра стартовали из Москвы в Вологду. В этот день нам предстояло проехать немногим менее 500 км (расстояние от Москвы до Вологды на машине — 469 км). Погода явно не располагала к путешествиям: низкие тучи, обложной дождь. Ощущение не лета, а осени. Утренние пробки, сковавшие все вылетные автомагистрали, также не способствовали быстрому выезду из города. Тем не менее, спустя час мы-таки покинули Первопрестольную и по трассе М-8 помчались в сторону Ярославля. Впрочем, многочисленные дорожные камеры не давали нам возможности ехать быстрее, чем то разрешали правила дорожного движения (хотя парочку штрафов за небольшое превышение скорости мы-таки умудрились схватить).

Миновали Московскую область, затем небольшой клин Владимирской области и въехали в Ярославскую область. Дорога стала двухполосной, по одному ряду в каждую сторону, но в целом ехать было удобно. Дорожное покрытие в основном удовлетворительное, хотя могло бы быть и лучше. По сторонам — интересные памятники старины, красивая природа.

♦ По теме: Дорога из Ярославля в Москву

Переславль-Залесский объехали по окружной, в стороне остался и Ростов Великий. В 12.30 уже парковались около Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. Отобедали в известном многим путешественникам ресторане «Алеша Попович двор» (Ярославль, Первомайская ул., 55). Затем немного покружили по Ярославлю, где уже неоднократно бывали прежде, выехали на набережную Волги (как выяснилось в конце путешествия, с Волги в Ярославле мы начали наше путешествие, а закончили его на Волге же в Твери).

Впрочем, дорога звала нас дальше, и спустя час мы уже снова спешили в путь – в Вологду, где у нас была намечена первая ночевка. Эту трассу я уже проходила несколько лет назад зимой. Тогда она показалась мне весьма пустынной и живописной. Летнее впечатление было аналогичным.

♦ По теме: Зимняя поездка за отдыхом и здоровьем, часть 2: Вологда

Не доезжая города Данилово, районного центра в Ярославской области, взгляд выхватывает огромный собор, построенный из красного кирпича в неовизантийском стиле. Это Даниловский Казанский женский монастырь на Горушке.

♦ По теме: Загадка Даниловского Казанского женского монастыря на Горушке

Сам город Данилов был, по преданию основан в середине XIII века младшим сыном Александра Невского московским князем Даниилом Александровичем. К нему примыкает поселок Горушка. В 1894 году монахиня Михаила основала там Даниловский Казанский женский монастырь, при котором в 1894-1908 годах был построен большой каменный собор во имя Казанской иконы Божией Матери. Строительство благословил протоиерей Иоанн Кронштадтский, а проект был выполнен Василием Антоновичем Косяковым, автором знаменитого Морского Никольского собора в Кронштадте (какие же бывают совпадения — в этом путешествии мы посетим и Кронштадт).

♦ По теме: Морской Никольский собор в Кронштадте: главный храм Российского флота

Вологда

В 17.15 мы финишировали в Вологде около отеля «Светлица» (Набережная 6-й Армии, 123а). Неожиданно приятное место, на другом берегу реки Вологды рукой подать до исторического ядра — Архиерейского двора (Вологодского кремля). Номер небольшой, но очень комфортабельный.

Отдохнув немного после дороги, отправились гулять по вечернему городу. Прошлый мой приезд сюда запомнился сильными морозами. Сейчас же было тепло, хорошо. Световой день более длинный, чем в Москве — практически, белые ночи. Низкое закатное солнце подсвечивало здания Вологодского кремля, старинные церкви и уютные деревянные домики.

Поужинали в кафе «12 стульев» (Кремлёвская пл., 2). В целом, весьма симпатичное место с сытной кухней, хотя вот заказанные нами дранники показались не очень (в Смоленске они были намного вкуснее).

Вологда — город, который требует очень неторопливого постижения. Его «изюминка», на мой взгляд — это старинные небольшие храмы с очень необычными архитектурными решениями и деревянные дома. Вологодские деревянные дома можно разглядывать бесконечно: богатая резьба наличников и фризов, резные палисады, замысловатые балкончики над входом. Многие дома реконструированы и сверкают свежей краской. Иные же находятся в весьма плачевном состоянии.

Несмотря на близость нашей гостиницы к историческому центру, решили на другой берег ехать на машине. Но перед этим немного покрутились по кварталу. Большинство исторических домов здесь реконструированы. А вот жилые дома представляют собой жалкое зрелище — облупившаяся краска, раздолбанный асфальт во дворах (если вообще есть).

К сожалению, местами встречаются вот такие руины:

Оставив машину около бизнес-центра близ Торговой площади, отправились гулять.

Вскоре мы оказались около Вологодского кремля. На самом деле, это вовсе не кремль, а Архиерейский двор, резиденция вологодских архиепископов c 1560-х по 1920-е годы. Существующий ныне комплекс зданий Архиерейского двора был построен в XVII-XIX веках. В настоящее время здесь располагается Областной краеведческий музей-заповедник. Рядом высится огромный Софийский собор, построенный в 1568-1560 годах по приказу Ивана Грозного. Это самый большой и самый древний храм на Вологодской земле.

♦ По теме: Вологодский кремль (Архиерейский двор): история, достопримечательности, музеи

К Архиерейскому двору примыкает огромная Кремлевская площадь, где нередко проводятся массовые гулянья и праздники. Вдоль неё — ряд старинных домов. Здесь расположено несколько музеев, сувенирные магазинчики, кафе.

Еще одна достопримечательность Кремлевской площади — церковь Александра Невского, построенная во второй половине XVIII века, но не позднее 1782 года. Рядом с ней виднеется памятник поэту Константину Николаевичу Батюшкову, выполненный скульптором В.Клыковым. Эту композицию горожане частенько называют «памятник коню» — фигура лошади смотрится более значимо, чем человеческая.

Рядом с Софийским собором находится бывший дом соборного причта, постройки конца XVIII века. В настоящее время в нем размещается выставочный зал Вологодской областной картинной галереи. В этом доме родился в семье священника и провел свои детские годы автор «Колымских рассказов» Варлам Шаламов, в южном крыле здания, на первом этаже, где жила семья Шаламовых, находится мемориальный музей В.Т. Шаламова.

С Соборной горки, что рядом с Кремлевским садом, открывается красивый вид на противоположный берег реки Вологды, который именуется Заречьем. Здесь выделяется изящная церковь Сретения Господня, что на Набережной, построенная в стиле московского барокко в 1731-1735 годах. Колокольня и крыльцо были перестроены в 1830-1860 годах.

Здесь же, на Набережной 6-й Армии, своими фасадами выходят к реке богатые старинные дома и церкви.

На «нашем» берегу вдали, где река делает изгиб, виднеется так называемое Городище, которое в XV-XVI веках было защищено земляным валом, рвом и плетневыми укреплениями наподобие китайгородских в Москве. Согласно археологическим данным, первые постройки появились здесь в XIII веке. Это был административный и культовый центр, центром которого являлась Ленивая площадка, или Ленивый торг, поскольку товар там продавался «лениво», прямо с телег. На фотографии ниже можно увидеть расположенный между церковью и красной башней обелиск, который был установлен на Ленивой площадке в 1959 году в честь 800-летия Вологды.

В Кремлевском саду, можно увидеть остатки крепостного вала и расположенный рядом каскад из двух прудов на месте крепостного рва с водой, некогда окружавшего Вологодский кремль (Насон-город) — крепость, заложенную по приказу Ивана Грозного в 1567 году.

Дальше мы направились по улице Маяковского. По левую руку стоят старинные двухэтажные дома.

Наше внимание привлек один из них, наиболее яркий (ул. Маяковского, 9). Казалось, он стоял здесь всегда. Дом этот действительно старый, был построен на рубеже XIX-XX веков. Однако стоял он в Заречье, а на эту сторону реки был перенесен в 1970-х годах, когда в этом квартале планировали создать музей городского деревянного зодчества.

Свернув за угол на улицу Засодимского, мы оказались перед центром народных художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад», созданного «с целью возрождения и сохранения традиционных вологодских ремесел». Более подробную информацию о центре можно почитать на его сайте http://reznoy-palisad.ru/.

Впереди показалась интересная церковь Варлаама Хутынского, построенная в 1780 году в стиле раннего классицизма на месте более старого храма. Освящена во имя Варлаама Хутынского, жившего в XII веке, основателя и игумена Спасо-Преображенского Хутынского монастыря, расположенного близ Великого Новгорода. В честь этого святого получил свое имя Варлам Шаламов.

Близ нее расположена церковь Ильи Пророка в Каменье, построенная около 1698 года. Оба храма прежде принадлежали упраздненному Ильинскому монастырю, а затем стали приходскими.

Проходя по Ленинградской улице, мы вышли к очень красивому особняку — дому Засецких. К сожалению, несмотря на его охранный статус (объект культурного наследия федерального значения), он находится в весьма плачевном состоянии 🙁 Засецкие — старинный дворянский род. Один из его представителей, Алексей Александрович Засецкий (1717-1784), был коллекционером и автором труда «Историческія и топографическія извѣстія по древности о Россіи, и частично о городѣ Вологдѣ и его уѣздѣ и о состояніи онаго по нынѣ, Изъ разныхъ печатныхъ и рукописныхъ Российскихъ и иностранныхъ книгъ съ пріобщеніемъ примѣчаній Собранныя Алексѣемъ Засѣцкимъ в 1777 году. Въ Университетской Типографіи 1780 года».

Существующий ныне дом Засецких был построен в конце XVIII века в стиле классицизма, архитектор неизвестен. На рубеже XIX-XX веков был перестроен, к этому времени относятся резные деревянные украшения. В доме сохранились старинные двери из красного дерева и изразцовые печи.

Затем по проспекту Победы и Торговой площади мы вернулись назад, к Торговой площади

Одна из характерных особенностей вологодских старинных деревянных домов — большой резной балкон, который располагается над входом в углу здания.

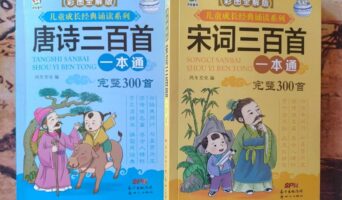

Утро встретило нас хмурым небом. Накрапывал дождь, временами переходящий в весьма сильный ливень. Музеи, которые мы планировали посетить в Вологде, оказались закрыты (на заметку путешественникам: у многих вологодских музеев выходные дни понедельник и вторник). Зато в книжном магазине купили карту автодорог России (свою умудрились забыть дома).

Впрочем, мы не очень расстроились — впереди нас ждала еще неизведанная дорога на Вытегру. В 11 часов мы выехали на трассу А-119 (Вологда-Медвежьегорск) и покатились в сторону Вытегры.

♦ Продолжение: Дорога между Вологдой и Вытегрой: достопримечательности, интересные места

UPD. В зимние каникулы 2018 года мы снова проехали по этой дороге в рамках нашего автопутешествия Москва — Вологда — Вытегра — Череповец — Рыбинск — Москва. Зимняя дорога и по своей картинке, и по качеству езды значительно отличается от летней. Рассказ о зимнем пути из Москвы в Вологду читайте здесь.

© Сайт "Дорогами Срединного Пути", 2009-2023. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.